Il est désormais temps d’aller par-delà les apparences et d’explorer les paradoxes/les ambivalences, de soulever les doubles-fonds comme les mystères posés par nos ouvrages, aujourd’hui comme hier. Sans chercher la bagarre, il peut être question de mettre l’accent sur ce qui chatouille, ce qui gratouille ou ce qui questionne.

Rêve(s)

On sait les surréalistes particulièrement friands du pouvoir des différents états de conscience – nous allons donc déambuler dans quelques rêves ensemble.

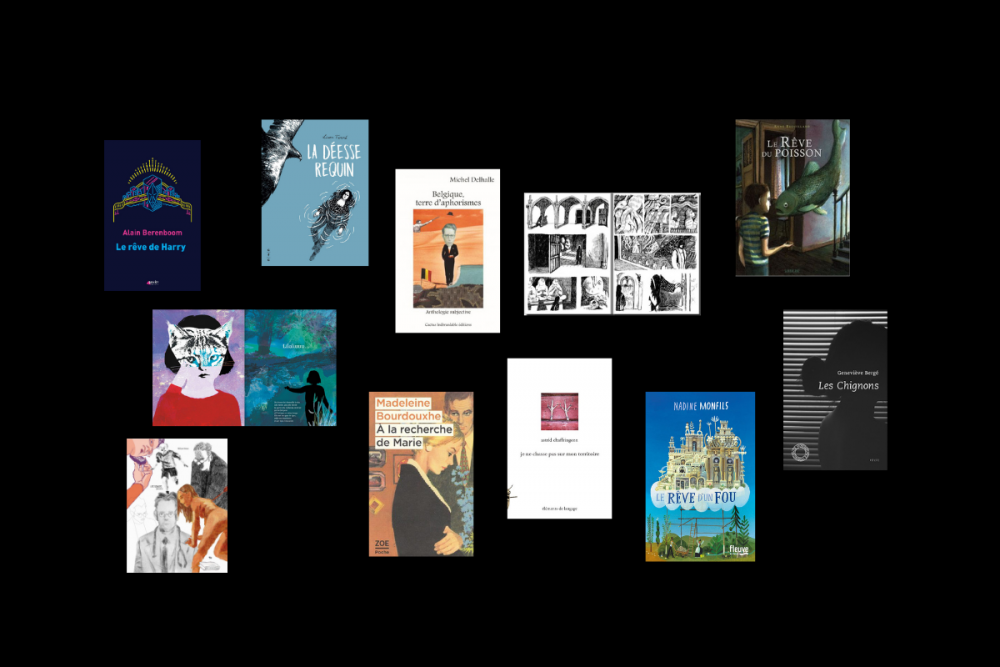

Dans La Déesse requin, sa première bande-dessinée (publiée chez CFC Éditions), l’autrice et illustratrice Lison Ferné écartèle son héroïne, Dahut (fille de la déesse suprême Boddhisatva), entre deux mondes. Celui, mouvant et étonnant du fonds des mers – où des êtres divins peuvent être tout à la fois des créatures aquatiques (poisson, hippocampe, orque, dauphin, etc.) ou adopter enveloppe humaine mais aussi celui des simples humains à proprement parler. Attirée par cet autre côté de l’univers que chacun chez elle dit pourtant dangereux, la jeune femme va littéralement passer de l’autre côté du miroir pour assister à une fête de dévotion envers sa mère. Mais ce qu’elle va découvrir est désenchanté voire horrifique : sous couvert de rendre hommage, les hommes sont plutôt enclin à piller l’océan pour se nourrir. Une éducation au respect de l’environnement est-elle encore possible ? Le trait en noir et blanc, expressionniste, accentue les métamorphoses et les scènes tantôt solennelles tantôt comme tirées d’un songe inquiétant.

Cette histoire nous a ramené au souvenir de l’album Le rêve du poisson d’Anne Brouillard (Sarbacane). Dans cet album de 2009, Colin et sa sœur Orphie récoltent des cailloux dans les champs pour les vernir. Mais le garçonnet en casse par mégarde l’un d’entre eux dans le lavabo. L’étrangeté jaillit alors partout dans l’album : les tonalités sombres, la sensation aqueuse dont nous parle l’autrice…et enfin, des poissons qui évoluent librement dans la maison des enfants, libérés par le geste de l’un d’entre eux. Si ce magnifique et énigmatique album est aujourd’hui épuisé, il y a encore tout loisir de le trouver dans de nombreuses bibliothèques. L’autrice et illustratrice (Prix Triennal Jeunesse en 2009) a par ailleurs souvent recours au rêve et au mystère dans ses albums (e.a. Le pays du rêve en 1996 chez Casterman où une fillette décide de retrouver dans la réalité les lieux où elle déambule en rêve, ou Petit somme, où la sieste d’un bébé donne l’occasion aux animaux de la forêt de venir veiller sur sa poussette).

Métamorphose et incertitude, voici aussi l’objet de l’album L’appel de la lune d’Elis Wilk publié en chez Versant Sud (dans la bien nommée collection Les Pétoches). Sous ses couvertures, Lulu dort à poings fermés, mais voilà qu’elle entend un étonnant bruit “Lilaaluu”. Tout à la fois intriguée et apeurée, elle se dit que c’est peut-être la lune et décide d’avoir le cœur net. L’enfant courageuse et curieuse représentée par Elis Wilk est elle aussi poreuse aux métamorphoses à même l’image – le paysage s’imprime sur son corps dans ses rêves, quand elle chausse ses “yeux de lynx”, c’est un vrai masque qui apparaît. La technique d’Elis Wilk, toute en superpositions transparentes et colorées, crée elle aussi un climat particulièrement onirique pour cet album où la nuit est certes inquiétante mais aussi génératrice de merveilles.

Du côté adulte, on laisse bien entendu aussi son esprit vagabonder ailleurs. C’est le cas de Caroline Lamarche dans Le rêve de la secrétaire (Esperluète - 2001) mais aussi de William Henne, dans son album Les songes (publié en 2009 puis ayant fait l’objet d’une reparution en 2017, toujours à la Cinquième Couche). L’illustrateur y use d’une dizaine de techniques différentes (vecteurs, aquarelle, fusain, acrylique, plume, etc.) pour relater des rêves personnels (cauchemar de l’éditeur en prise avec le métier, médecin incapable de pratiquer), faits pour la plupart entre 2007 et 2009. L’ensemble, original dans ses esthétiques marquées, est sans filtre, n’hésitant pas à exposer ce qu’il y a de plus intime, angoissant ou grotesque dans ces narrations nocturnes, mais sans chercher à l’analyser.

Côté ambitions plutôt que songes frémissants, on vous invite aussi à découvrir Le rêve de Harry d’Alain Berenboom (Genèse Éditions) où un agent immobilier désabusé et persuadé d’avoir planté sa vie retrouve foi et racines familiales grâce à une ancienne salle de cinéma qu’il est supposé vendre. On clôturera cette parenthèse rêvée avec Le rêve d’un fou de Nadine Monfils (Fleuve Éditions). La truculente autrice de polars y troque ici les détours espiègles des intrigues pour s’intéresser à une figure aussi fascinante qu’émouvante : Ferdinand dit le Facteur Cheval. Marqué par les décès de ses enfants, il n’aura de cesse de mener à bien un projet insensé : bâtir seul, dans son jardin, un palais idéal, peuplé d’un bestiaire étonnant.

Émancipation(s)

On sait que le désir, l’amour fou et les figures féminines – façon muses, le plus souvent, avec le travers que cela comporte – ont été célébrées par les surréalistes. Nous venait l’envie, plutôt, en l’honneur du slash qui parcourt la thématique Sur/Réalisme, de faire scission avec cette représentation statique et de vous proposer trois textes qui montrent une vision plus tangible des femmes ( écrites par des femmes) et de leurs possibles émancipations, à trois époques différentes.

Le premier, À la recherche de Marie de Madeleine Bourdouxhe, vient juste de paraître dans la collection de poche des éditions Zoé. Si l’on connait bien La Femme de Gilles (notamment grâce à l’adaptation de Frédéric Fonteyne), ce roman de 1943 mérite tout autant qu’on s’y (ré)intéresse. Marie y est une jeune femme étourdie dans l’amour de son mari, Jean, dévouée à leur bonheur conjugal. Un été en bord de mer, elle va cependant croiser un jeune homme qui va la troubler. Si elle se refuse d’abord à leur attraction mutuelle, elle finira par choisir la curiosité et s’émancipera du cadre strict de sa vie réglée. Sous l’apparente tranquillité de Marie, il y a peut-être un peu de l’audace de la Monika du cinéaste Ingmar Bergman (1953) : l’envie d’enfin regarder le monde droit dans les yeux.

Le deuxième, Les Chignons de Geneviève Bergé (paru initialement chez Gallimard en 1993 puis republié chez Espace Nord en 2017), est le genre de trésor de catalogue qu’on aimerait partager autour de soi. Porté par une poésie en prose (é)mouvante, singulière, il dépeint certes un univers domestique et catholique (vécu de l’intérieur par l’autrice), mais comme nul autre, en complet décalage et comme troué d’épiphanies, de savoirs ou d’une prescience seulement accessibles à quelques-unes, de filiations à la fois tangibles et souterraines : “Il faisait sombre. Les femmes habillaient les enfants. J’habitais une promesse” ou encore “Il y a des secrets bien gardés qu’on se chuchote de mère en fille et de fille en femme, des secrets qui frôlent les murs de porte en porte, la voisine, la laitière, en contournant les maris. Ils sont si gentils”. Geneviève Bergé, comme nous l’indique Michel Zumkir en postace, s’accordait des trouées dans la vie et le travail pour écrire, ce qui explique aussi la forme fragmentaire du texte.

Le troisième, enfin, est ultra-contemporain puisqu’il vient de sortir aux éditions Élements de langage. Je ne chasse pas sur mon territoire d’Astrid Chaffringeon est un texte prenant, électrisant et nécessaire. Depuis Cueillir ses rires comme des bourgeons en 2017, on connaît non seulement le goût de l’autrice pour les titres aussi beaux qu’énigmatiques mais aussi pour les personnages féminins puzzles et les maillages intriqués. Il y a ici encore, dès l’entame, une énigme : qu’est-ce qui a amené la narratrice, Julia Montoro, dans une geôle, d’où elle nous fait juge de son histoire, en trames alternées ? De ses débuts de carrière comme photographe dans la dèche (et obligée de cohabiter avec un perroquet nommé Lupus) qui cherche à se construire une carrière artistique à cet état où elle “est prise dans la nasse, comme une anguille”, il y a le parcours d’une femme qui se pensait maître de son destin mais a souvent laissé les hommes tracer leur fil dans sa vie, laissant parfois jaillir la violence, et les retours de boomerang. Ou quand le patriarcat finit par faire croître la peur et la colère chez certaines, à peine conscientes de l’emprise de ce système.

Aphorismes

Enfin, en guise de cerise sur le gâteau, du court qui fait mouche. On sait nos surréalistes belges, qu’ils soient du Hainaut ou de Bruxelles, et leurs héritiers en irrévérences férus de la formule qui pique. Souvenez-vous de l’aphorisme d’Achille Chavée, “Je suis un vieux peau-rouge qui ne marchera jamais dans une file indienne” ou de la saillie de Scutenaire, connu pour ses fulgurances, notamment dans Mes inscriptions : “Souvent, au lieu de penser, on se fait des idées”. Une idée, ni absurde ni inutile, il se fait que Michel Delhalle en a eu une : profiter de son goût immodéré pour cette gourmandise de peu de mots qu’est l’aphorisme pour en faire un millefeuille, publié aux éditions du Cactus Inébranlable, qu’on sait vrai territoire d’accueil pour cette forme tantôt spirituelle, tantôt philosophique. Belgique, terre d’aphorismes, publié en 2018, est donc une somme en soi, en 306 pages, 300 auteurs et 2000 phrases-chocs. Tout à fait le genre d’anthologie qui pourrait plaire à votre oncle à la moustache rieuse !

Anne-Lise Remacle